亳州黄梅戏的历史渊源

亳州黄梅戏,又称为“河南梆子”,起源于河南省的亳州地区。它是中国传统剧种之一,流传至今已有数百年的历史。据说,这种戏曲起源于明代初年,当时在当地流行一种叫做“梆子的民间音乐”。随着时间的推移,这种民间音乐逐渐演变成了一种完整的艺术形式,即现在我们所熟知的亳州黄梅戏。

亳州黄梅戏的特点

河南梆子以其独特的声音、情感和节奏著称。它拥有丰富多彩的情感表达,通过独特的声音技巧来塑造人物形象和表现情感。在表演中,梆子的声音能够跳跃、激昂,也能柔和细腻,是一种非常生动活泼的情感语言。

亳州黄梅戏中的角色类型

在亳州黄梅戲中,常见的一些角色类型包括老生、小生、大旦、二旦、三花等。这一系列角色各自有其固定的扮相和唱腔风格,小生的身影通常清新俊雅,而大旦则更注重内涵深沉,以展现出不同的艺术魅力。

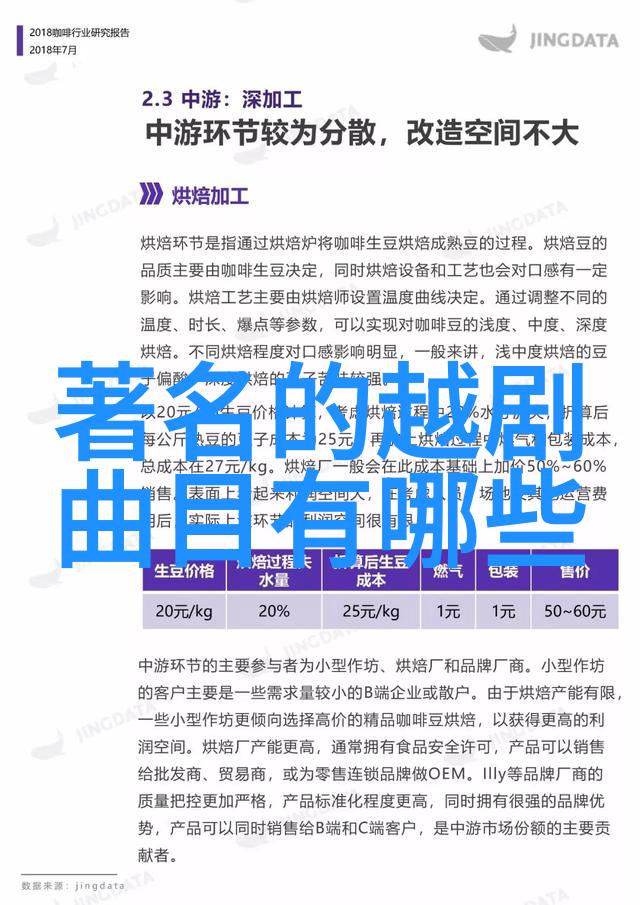

重要剧目介绍

河南梆子的代表性剧目主要包括《梁山好汉》、《白蛇传》、《二进宫》等。此外,还有一些地方特色较强的小品,如《打虎记》、《小李广射雕》,这些作品在表演上既保留了古典美,也融入了现代元素,使得观众更加容易接受并欣赏这种古色古香又带有浓郁地方特色的小型剧目。

当代影响与发展趋势

随着社会经济发展及文化交流加深,河南梆子也开始走向全国乃至国际舞台。在许多城市举办的大型文艺活动中,都能看到这门艺术形式得到了新的生命力,它不仅吸引了国内外观众,更促进了其他地区对此类传统文化形式的了解与学习。同时,由政府部门以及专业团队共同努力,对这一艺术形式进行保护与开发,为其提供更多展示平台也是当前的一个重要趋势。