肉身铸就的文字:探索粗犷汉字文化的深度

在数字时代,人们越来越少使用汉字,而是倾向于使用拼音或英文缩写。然而,汉字作为一种独特的书写系统,它不仅承载着数千年的历史和文化,还蕴含着深厚的情感和丰富的意义。在这个信息爆炸的年代,我们仍然需要回归到“全是肉的糙汉文”,去感受它带来的独特魅力。

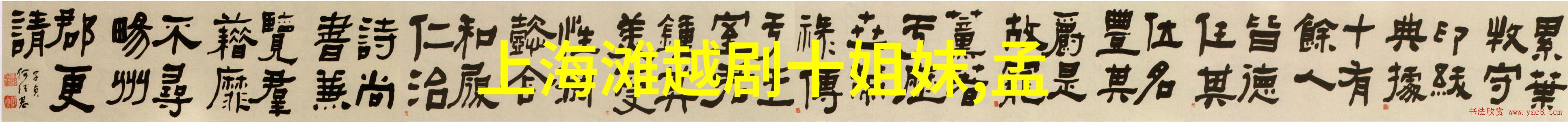

首先,我们可以从日常生活中寻找例子,比如看一本用毛笔书写的手抄本,这种书写方式体现了手中的力量和艺术家的智慧。毛笔是一种传统工具,它需要经过长时间练习才能掌握精确控制。而每一次挥动,都能让人感觉到文字背后的汗水与坚持。这就是“全是肉”的实践。

再者,我们可以研究一些古代文学作品,如《三国演义》、《红楼梦》等,这些作品都是由历经磨难、坚持不懈的人才创作出来的。这些文学巨著,不仅展现了作者对语言、文化和历史深刻理解,也反映出他们对于文字的一份执着追求,即使在艰苦环境下也要将思想通过“糙汉文”表达出来。

此外,在现代设计领域,也有很多设计师尝试将“全是肉”的概念融入到他们作品中,比如手工制作的地图标签,或是在版面布局上采用草隶体,以增加作品的情感色彩。这类设计不仅展现了人的劳动成果,更强调了手工艺品所蕴含的情感价值。

最后,我们不能忽视的是教育领域。随着电子设备变得普及,孩子们开始更依赖键盘输入,而不是学习书法。但这种技能虽然在快节奏生活中可能显得不那么重要,但它培养出的耐心与细致,却对孩子们未来的发展至关重要。此外,由于大多数中文教材都以打印体为主,因此学生很少接触到真正的手绘字符,从而失去了欣赏“全是肉”美学的一个机会。

总之,“全是肉的糙汉文”并非简单的一种书写形式,它代表了一种文化底蕴,一种情感表达,一种精神追求。在当今快速变迁社会里,让我们的孩子了解并珍惜这份特殊之处,对于保持我们民族文化传统意义上的连续性非常重要。