在中国古代戏曲艺术中,越剧作为江南水乡的独特文化瑰宝,以其优美的声音、丰富的情感和生动的表演风格,在国内外享有盛誉。其中,以《杨山伯与祝英台》为主题的一些作品,便是越剧中的经典之作,它们以悲恋为主题,展现了人们对爱情的向往和对生命的珍视。

【序言】

在这篇文章中,我们将探讨越剧中的《杨山伯与祝英台》,以及它所蕴含的情感世界。这一传统故事源自明代小说《聊斋志异》,讲述的是一个官员杨山伯与他的妻子祝英台之间深厚的情感纽带,以及他们命运多舛的人生轨迹。我们将从故事背景出发,分析人物性格,再探讨这些元素如何被越剧艺术家精心呈现,使得这一传统故事在现代观众中依然广受欢迎。

【背景介绍】

首先,让我们来回顾一下《杨山伯与祝英台》的故事背景。在明代末年,由于政治原因,一位秀才杨山伯不得不远离家乡赴京取士,但他却未能如愿而返,因为他患上了重病并最终去世。在此期间,他的心灵伴侣——他的妻子祝英台,也因思念丈夫而身染疾弱,最终也随着丈夫归天。两人虽然没有见证彼此最后时刻,却在彼此的心底留下了一段永恒不朽的情意。

【人物性格分析】

接下来,让我们分析一下这两个人物的性格特点。Yang Shanbo是一个文人气质浓厚的人物,他追求知识,对文学充满热情,这种追求纯粹、坚韧不拔的精神让他成为一个令人敬佩的人。他对于生活充满了诗意,同时也有着很强烈的情感需求,而这种需求使得他能够深入地理解和体会到人生的每一分每一秒。而Chu Yingtai则是一个温柔贤淑、善良无私的人,她对于丈夫拥有极高的地位,并且她以一种超凡脱俗的方式去理解和支持她的丈夫,这种无私奉献让她成为了一个令人敬仰的人物。

【艺术表现】

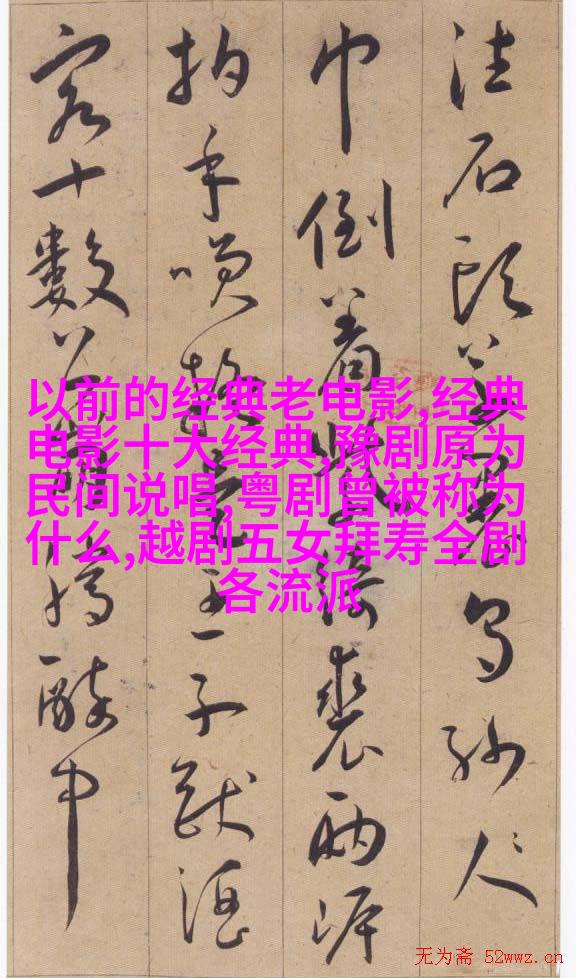

那么,在越剧里,《杨山伯与祝英台》的表现又是怎样的呢?通过歌舞表演,越剧艺人用他们自己的身体语言、表情变化以及声音控制等技巧,将这些复杂的情感层次细腻地展现在观众面前。在这样的表演过程中,每一次唱词,每一次跳舞,都似乎是在诉说着两人的悲欢离合,每一次眼神交流,都像是要穿透千年的隔阂,与观众建立起一种特殊的情感联系。此外,还有一些特殊的手势,比如“拈须弄玉”,都是为了更好地描绘出这个角色内心世界,为观众提供更加真实的情况。

【现代意义】

今天,当我们回头看待《楠木桥上的秋天》(原名),或许会发现它反映出的并非只是个人的感情纠葛,而是整个社会的大环境,以及人们对于生活态度和价值取向的一种思考。这是一部关于爱情、友谊甚至是死亡的话题,其深度和广度都非常值得研究。而这个版本,则通过新的创作手法,把古老的小说改编成了适应当今时代口味的一个新版本,从而引领更多年轻观众了解到古典文化,不仅如此还可以激发他们对传统文化进行再审视,从而促进民族精神文明建设,为实现中华民族伟大复兴中国梦贡献力量。

总结

综上所述,《楠木桥上的秋天》作为一种跨界艺术形式,不仅保留了原著中的历史色彩,更融入了现代审美趣味,使其既保持了原有的传统魅力,又具有了一定的创新性。通过这样的形式转换,不仅提高了公众对这一作品知晓率,而且推动了一批年轻化妆师、新导演、新编导走进历史戏曲领域,他们凭借自身优势,为戏曲事业注入新的活力。不论是在过去还是现在,这部作品都是一次又一次地证明:真正优秀的事业,是那些能够跨越时间限制,无论时代变迁都能继续触及人心的地方。